2025年7月21日放送のNHK「名宝消失」で、80年もの間行方不明となっている幻の仏像「香薬師像(こうやくしぞう)」の謎について特集されます。

番組では、ナビゲーターのあばれる君が、その美しい姿と消失の背景、そして未解決の文化財事件の真相に迫ります。

この記事では、番組で紹介される香薬師像の謎や、文化財が消失する背景、そして希望となる返還事例について詳しく解説します。

幻の仏像「香薬師像」とは

まず、香薬師像がどのような仏像なのか、その特徴と歴史的価値について解説します。

その美しさから「黄金仏」とも呼ばれ、多くの人々を魅了してきました。

黄金仏と呼ばれた美しい姿

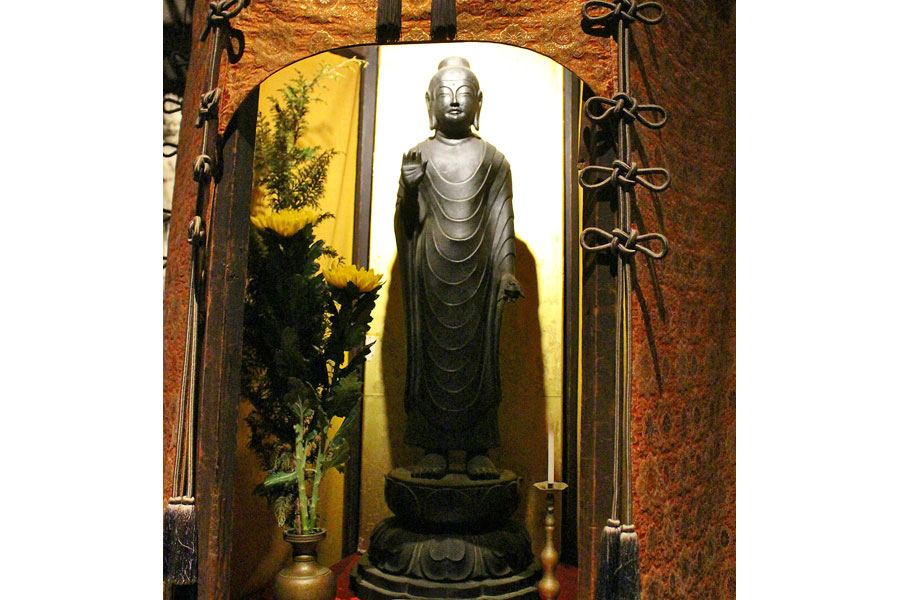

香薬師像は、奈良時代後期に制作された金銅製の薬師如来像です。

高さは約73cmと小柄ながら、丸みを帯びた優しい顔立ちと、少年を思わせる穏やかで滑らかな身体のラインが大きな特徴です。

表面には金箔が施されていたことから、まばゆい輝きを放つ「黄金仏」とも呼ばれ、その芸術性の高さで知られています。

由来と祀られていた場所

この仏像は、もともと聖武天皇の后である光明皇后が建立した「香山寺」の本尊であったと伝わります。

その後、奈良の古刹・新薬師寺へと移されました。

新薬師寺では、本尊である薬師如来像の胎内に納められる「胎内仏」として、秘仏として大切に守られていた時期もあります。

しかし、火災を機に胎内から取り出され、以降は寺の宝物として保管されていました。

その美しさと信仰

香薬師像の類まれなる美しさと歴史的な重要性は高く評価され、明治時代には旧国宝に指定されるほどの名宝でした。

その洗練された造形美は、仏像ファンや美術史の研究者たちの間で非常に高く評価され、日本の仏像史においてきわめて重要な存在と位置づけられています。

80年間行方不明のミステリー

香薬師像は、過去に3度も盗難に遭い、ついに姿を消してしまいました。

そのミステリアスな経緯と、事件の鍵を握る「右手」の謎を追います。

3度の盗難と消失の経緯

香薬師像は、明治時代に2度盗難の被害に遭いました。

いずれの犯人も金でできていると思い込んでの犯行でしたが、銅製だと分かると打ち捨てられ、幸いにも寺に戻ってきました。

しかし、1943年(昭和18年)に起きた3度目の盗難では、仏像本体が完全に奪われてしまいます。

この事件以降、香薬師像の行方は完全に途絶え、80年以上が経過した今も消息不明のままです。

残された“右手”とその行方

3度目の盗難の際、犯人は仏像の「右手」だけを切り離して現場に残していきました。

しかし、その唯一の手がかりであった右手も、その後行方が分からなくなります。

幸いにも、この右手は後年になって発見され、無事に寺へと戻されました。

この数奇な運命をたどった右手は、事件の真相を解き明かすための重要な物証です。

元新聞記者の貴田正子氏の著書『香薬師像の右手』にはこの経緯が詳細に記されており、番組の調査でも重要な手がかりとなります。

文化財が消える理由とは

香薬師像の事件は氷山の一角であり、日本国内では現在、約135件もの重要文化財が所在不明となっています。

国の宝である文化財がなぜ消えてしまうのか、その背景にはいくつかの根深い問題が存在します。

所有者の変化・相続による所在不明

文化財が個人の所有物である場合、所有者が亡くなった際に相続が発生します。

その際、遺族が文化財の存在や保管場所を把握しておらず、そのまま所在が分からなくなってしまうケースが少なくありません。

盗難による消失

寺院や個人宅、博物館などから仏像や美術品が盗まれる事件は後を絶ちません。

特に仏像は、海外の闇市場で高値で取引されることもあり、一度国外へ持ち出されると発見は極めて困難になります。

戦争や自然災害

文化財は、戦争による空襲や火災、あるいは地震といった自然災害によって建物ごと失われることもあります。

繊細な素材で作られていることが多いため、災害に対して非常に脆弱です。

無関心と管理体制の課題

地方の財政難や人手不足により、文化財の管理体制が不十分になっていることも一因です。

また、明治時代の「廃仏毀釈」のように、歴史的に仏像が軽んじられた時代の風潮が、現代の管理意識にも影響を及ぼしています。

番組が描く“文化財の今”

NHK「名宝消失」では、あばれる君がナビゲーターとなり、専門家の話を聞きながら香薬師像の行方を追います。

この番組は、単なるミステリー追跡にとどまりません。

日本の仏像史における香薬師像の重要性を伝え、文化財が直面する厳しい現実を浮き彫りにします。

番組を通じて、これまで知られていなかった証言や新たな手がかりが示されることも期待されます。

希望をつなぐ!文化財の帰還例

行方不明の文化財がある一方で、数十年ぶりに発見され、故郷に帰ってきた希望の事例も存在します。

ここでは、近年実現した3つの感動的な帰還例を紹介します。

これらの実例は、香薬師像の発見にも光を差すものです。

沖縄の古文書と陶磁器がアメリカから返還された事例

第二次世界大戦の混乱で沖縄から持ち出された古文書や陶磁器など22点が、約80年の時を経てアメリカの民家で発見されました。

遺品整理中に見つかったもので、FBIのデータベース照合により正体が判明し、2024年3月に日本へ正式に返還されています。

長崎・対馬の観音像が13年ぶりに日本へ戻る

2012年に長崎県対馬市の観音寺から盗まれた金銅観音菩薩立像が、韓国で発見されました。

所有権を巡る長い法廷闘争の末、2025年5月に日本への返還が実現し、信仰の象徴が13年ぶりに地元へ戻りました。

日本刀の発見と返還の動き

文化庁の調査では、国宝や重要文化財に指定された日本刀のうち約76件が所在不明でした。

しかし、その中から銘「国光」などの名刀が古美術市場や遺品整理の過程で発見され、無事に返還されたケースが複数報告されています。

失われた宝物に未来があることを伝えるために

これらの帰還例が示すように、文化財の発見には、正確な記録の保管、国内外での情報共有、そして国際的な連携が不可欠です。

偶然の発見だけでなく、多くの人々の努力が失われた宝を再び私たちの前へと導きます。

香薬師像のように長年行方が分からない文化財も、いつか誰かの手によって光が当てられる可能性は十分にあります。

まとめ

今回は、NHK「名宝消失」で特集される幻の仏像・香薬師像についてまとめました。

80年前に盗難された背景には複雑な経緯があり、残された「右手」が唯一の手がかりという非常にミステリアスな事件です。

しかし、近年では海外から文化財が返還される希望のニュースもあります。

この番組をきっかけに、香薬師像の行方に関する新たな情報が見つかることが大いに期待されます。

最後まで読んで頂きありがとうございました。